お箸の使い方は一見難しそうに見えます。しかし、1度正しい使い方を覚えると、料理が掴みやすくて、きれいな所作で食事ができると分かるでしょう。お箸をきれいにつかえると、一緒に食事をする家族や友人にも良い印象を与えられます。

このコラムでは、料理別のお箸の使い方や持ち方のトレーニング方法を解説。マナー違反となるお箸の使い方もまとめています。正しいお箸の使い方を知って、練習してみましょう。

目次

基本的なお箸の使い方

ここでは、三手(みて)といわれるお箸の取り方と基本的な持ち方を解説します。

【お箸の使い方】

- 右手でお箸の右側を上から掴む

- 左手をお箸の左側の下に添える

- 右手をお箸に沿って右側に滑らせてから下に持ってくる

- 右手を箸先から約2/3の部分に持ってきて、親指と人差し指で上のお箸を挟む

- 中指と薬指の間に下のお箸を入れる

- 親指・人差し指・中指で上のお箸を動して料理をつまむ

料理をつまむ際は、下のお箸は動かしません。お箸の先1.5〜3cmまでを使って食べるのが基本で、「箸先五分、長くて一寸」といわれています。「五分」とは約1.5cm、「一寸」とは約3cmのこと。現代では4cm程度まで使って良いとされていますが、できるだけお箸を汚さずに食べるようにしましょう。

「日本料理の配膳マナーを外国人に解説!食器の並べ方やお箸の作法もご紹介」のコラムでも、お箸の使い方を解説しています。

ピックアップ記事

料理別のお箸の使い方

お箸は食べる料理によって使い方が異なります。ここでは、焼き魚・串物・汁物・お寿司・鍋物を食べる際のお箸の使い方を解説するので、チェックしてみてください。

焼き魚を食べる際のお箸の使い方

ここでは、尾頭付きの焼き魚を食べる際のお箸の使い方を解説します。

- 魚の中心にお箸で切れ目を入れて、中骨の向こう側の身を頭側から取る

- 背びれのつけ根の小骨を取りながら尾びれ側の身を剥がす

- 胸びれのつけ根の硬い部分を手前に開く

- 残りの身を同じ要領で開いて、骨は太いほうから細いほうに向かって外す

- 左の親指と人差し指で尾びれをつまんで、尻尾のつけ根辺りの中骨の下にお箸を差し込み身と骨を剥がす

- お箸で頭の付け根を押さえながら左手を動かし尾頭を取る

- お箸でえらや残りの骨を外してから、身を一口大に切る

尾頭付きの魚を食べる際は、上の身を食べ終えたあとに裏返さないのがマナーです。煮魚も同じようなお箸の使い方で食べましょう。

串物を食べる際のお箸の使い方

串物とは、焼き鳥や串カツなどの串に刺さっている料理のことです。ここでは、串物を食べる際のお箸の使い方を解説します。

- 左手で串を持って、お箸で具を手前に引きながら外す

- 外しにくい具は串をくるくると回しながら取る

具は一度に取らず、食べる度に1本ずつ外しましょう。

カジュアルな店では、串を外さずそのまま食べたほうが良い場合があります。店舗の雰囲気や周りの人の様子を伺ってから、食べ方を決めましょう。

汁物を飲む際のお箸の使い方

ここでは、汁物を飲む際のお箸の使い方を解説します。

- 両手でお椀を持ってから、右手を外してお箸を取る

- お椀を持った左手の人差し指と中指の間にお箸の先を挟んで固定する

- 右手をお箸に沿って滑らせながら持ち替える

- 汁を飲む際はお箸で具を押さえながらお椀に口をつける

箸先をお椀の外に出して、周囲に向けるのはマナー違反です。なお、具がなくなり汁だけになったときは、両手でお椀を持って飲んでもかまいません。その際は、お箸を箸置きに置きましょう。

お寿司を食べる際のお箸の使い方

ここでは、お寿司を食べる際のお箸の使い方を解説します。

- お箸でにぎり寿司を横に倒してからつまむ

- ネタに醤油を少しつけてから食べる

軍艦巻きや巻き寿司を食べる際は、小皿の醤油につけるのはNGです。瓶から直接、軍艦巻きや巻き寿司に醤油を数滴垂らしましょう。添えてあるガリやキュウリなどをお箸でつまんで小皿の醤油をつけてから、ネタに垂らしてもOKです。

なお、昔はお寿司は手で食べるのがマナーとされていました。現代でも、年配者と一緒の場合は手で食べたほうが無難といえます。ただし、お寿司を手で食べる場合でも、ガリは必ずお箸を使って食べるのがマナーです。

鍋物を食べる際のお箸の使い方

鍋物や大皿料理は、食器に取り分けるときに自分のお箸を使わないのがマナーです。取り分け専用の取り箸を使いましょう。ここでは、鍋物や大皿料理を食べる際のお箸の使い方を解説します。

- 鍋や大皿から取り箸で料理を取り分ける

- 取り箸を鍋や大皿の端、専用の食器に置く

- 自分のお箸で料理を食べる

飲食店で鍋物や大皿料理を取り分ける際に取り箸がなければ、スタッフに持ってきてもらうと良いでしょう。まだ使っていない割り箸を、取り箸にするのもOKです。取り箸を使えない場合は、「直箸(じかばし)で失礼します」と言ってから、自分のお箸で料理を取りましょう。

日本には多種多様な鍋物があります。「日本の有名な食べ物といえば?日本にしかない各地方の郷土料理も紹介」や「日本の有名な食べ物とは?食文化の特徴や郷土料理も紹介」のコラムで紹介しているので、ぜひご覧ください。

お箸でできる動作

お箸は、料理を食べる際に必要なさまざまな動作ができます。

- 切る

- 挟む

- つまむ

- 押さえる

- のせる

- 裂く

- 剥がす

- 包む

- ほぐす

- 運ぶ

- 混ぜる

お箸は以上のような多様な動作ができて、どのような料理を食べるのにも使える便利な道具といえます。

お箸の使い方のトレーニング方法

お箸で上手に食べられない方は、使い方のトレーニングをすると良いでしょう。お箸の使い方のトレーニング方法は以下のとおりです。

- 上のお箸を人差し指の腹と中指の爪の横で挟んで親指を添える

- 手首を固定して、お箸の先が1の字を書くように上下に動かす

- 右手の親指と人差し指の間からもう1本のお箸を入れて、中指と薬指で挟む

- 下の箸は、親指の付け根と薬指の爪の横においてと固定する

2の動きをしっかりと練習して、上のお箸だけを動かすのに慣れましょう。

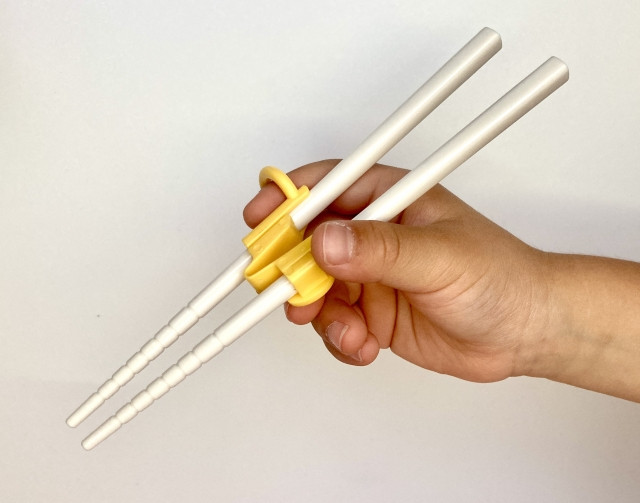

矯正箸を利用して、お箸の使い方をトレーニングするのもおすすめです。お箸のくぼみに指を当てるだけで正しい持ち方ができたり、リングで指の角度を修正できたりする矯正箸があります。

マナー違反となるお箸の使い方

お箸にはマナー違反となる使い方があり「きらい箸」と呼ばれています。ここでは、きらい箸をまとめているので、お箸を使う際は以下の動作をしないように注意しましょう。

- 移り箸…料理を取ろうとしてからお箸を別の食べ物に持っていくこと

- 拾い箸…お箸同士で料理を受け渡すこと

- 横箸…お箸を2本揃えてすくうようにして食べることで、すくい箸ともいう

- 寄せ箸…お箸で食器を寄せたり移動させたりすること

- 涙箸…お箸の先から醤油や汁などを垂らすこと

- ほじり箸…お箸で食器の底にある食べ物をほじり出すことで、探り箸ともいう

- 迷い箸…食べる料理を迷って食器の上でお箸を動かすこと

- 刺し箸…料理をお箸で刺すこと

- かき箸…食器の縁に直接口を付けて、お箸で料理をかき込むこと

- 振り上げ箸…会話しながらお箸を振り上げること

- 叩き箸…お箸で食器を叩くこと

- 指差し箸…お箸の先で人や物を指すこと

- 突き立て箸…お箸をご飯に突き刺して立てること

- 渡し箸…食事の途中に、お箸を食器の上に渡すように置くこと

- 押し込み箸…お箸で口の中に料理を深く押し込むこと

- 揃え箸…お箸の先を食器の上で突いて揃えること

- 受け箸…お箸を持った状態で料理のおかわりをすること

- もぎ箸…お箸に付いた料理を口でもぎ取ること

- 返し箸…料理を取り分けるときにお箸を上下逆さに用いること

- ねぶり箸…お箸の先を舐めること

- くわえ箸…お箸をくわえること

- 噛み箸…お箸を歯で噛むこと

お箸を持ったり置いたりする際に音を立てるのもマナー違反です。

「和食とは何か?定義や食事のマナーを簡単に分かりやすく解説!」のコラムでも、お箸の使い方のマナーについて触れています。

自分に合ったお箸の選び方

お箸を買う際は、自分の手の大きさに合わせて選びましょう。手に合うお箸の長さは「一咫半(ひとあたはん)」といわれています。親指と人差し指を直角に広げた指先同士の距離が「一咫」で、一咫半はその1.5倍の長さです。

また、身長の15%より少し短めのお箸が良いとする説も。以下では、身長を基準としてお箸を選ぶ際の、目安の長さをまとめています。

- 100cm以下…13cm

- 100~110cm…14.5cm

- 110~120cm…16cm

- 120~130cm…17.5 cm

- 130~140cm…19cm

- 140~150cm…20cm

- 150~160cm…21.5cm

- 160~170cm…23cm

- 170~180cm…24.5cm

ちょうど良い長さのお箸は持ちやすく、正しい使い方を身に付けられます。手の大きさや身長をもとに、自分が使いやすい長さのお箸を探してみましょう。

まとめ

料理を食べる際は、親指・人差し指・中指で上のお箸を動かして、食べ物を掴みます。下のお箸は薬指の上で固定して動かさないのが正しい使い方です。料理によってもお箸の使い方は異なります。マナー違反となるお箸の使い方もあるので、覚えておきましょう。

.jpg)